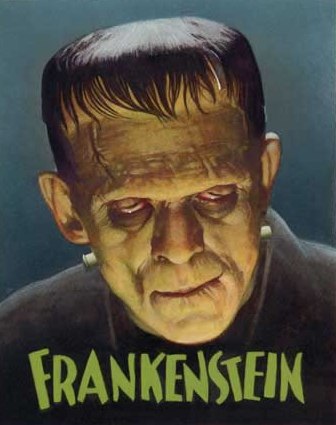

Après « The Dark Knight Rises »

cet été, ou encore « Skyfall » la semaine passée, le

film aux allures de « retour aux sources » a décidément

la côte à Hollywood ces temps ci. Ce n'est pas « Frankenweenie »,

adaptation stop-motion noir et blanc et en long-métrage du court

éponyme de 1984, tous deux réalisés par Tim Burton, qui dira le

contraire.

Et si le « grand enfant »

Burton n'a jamais été autant décrié ces dernières années, la

faute à ses dernières moutures (« Alice au pays des merveilles » et « Dark Shadows » en première

ligne), jugées de moins en moins artistiquement créatives et de

plus en plus mercantiles, ce « Frankeenweenie », vendu

comme l'anti-Disney d'Halloween, devrait pouvoir réconcilier tout le

monde, y compris les plus récalcitrants.

Synopsis : Victor

Frankenstein, jeune garçon solitaire, passe la plupart de son temps

auprès de son meilleur ami, son chien « Sparky ». Et

lorsque ce dernier décède brutalement, victime d'un malencontreux

accident de la voie publique, c'est le monde tout entier de Victor

qui s'effondre.

Le deuil s'avérant impossible, Victor

décide alors de le ressusciter, quitte à employer de terrifiantes

techniques scientifiques et bouleverser ainsi l'équilibre de la

paisible ville dans laquelle il vit.

Même si, suite au succès phénoménal

et planétaire de « Charlie et la chocolaterie », Tim Burton est quasiment devenu une marque de fabrique, on ne

peut nier que le loufoque metteur en scène américain a toujours su

conserver un talent pour s'embarquer dans les projets fous, des

projets dotés à chaque nouvel opus d'un univers unique en son

genre : identification du génie.

« Frankenweenie » ne déroge

certainement pas à la règle, nous entraînant dans un voyage

schizoïde et fantasque, habité d'une galerie superbement horrifique

et originale de personnages doublés par des habitués de Burton

(Catherien O'Hara, Winona Ryder …), tous plus géniaux les uns que les autres (mention spéciale au professeur de sciences, diablement bien doublé par Martin Landau).

Techniquement parfait (quelle bonne

idée d'avoir penser au noir et blanc, chapeau également pour la

conversion chair et os / pâte à modeler …), « Frankenweenie »

est une aventure à la fois touchante, tendre et poilante, pour les petits et

les plus grands, conçue en forme d'hommage (bien vu d'ailleurs le

clin d'oeil chez les morts à Mary Shelley).

Le conteur Burton, fidèle à ses

mythes, replonge aux sources et nous livre du minerai de ses débuts.

Un véritable défilé de ses obsessions à l'écran : lieux de

prédilection (pavillon banlieusard, moulin, cimetière, fête

foraine), figures emblématiques (maire grognon, canidé bien

pensant, monstres à gogo), thèmes récurrents (les affres et bonheurs de la création,

histoire d'amour entre héros marginal et fille gothique) ... sacré

Tim, quelle chance ils ont ceux qui t'approchent !

Bilan : décidément, l'«

Étrange » a de beaux jours devant lui avec Burton aux

commandes. Cette déclaration d'amour au cinéma de genre qu'est

« Frankenweenie » en est bien la preuve.

La Bande Annonce de Frankenweenie:

NOTE: 9/10